I Laghi

Da

un punto di vista strettamente idrologico, i laghi sono masse d’acqua

raccolte in depressioni della superficie terrestre non alimentate dal

mare. La loro classificazione avviene generalmente sulla base di criteri

geologici, secondo l’origine della conca e del suo eventuale sbarramento.

Si hanno laghi di origine tettonica, vulcanica, glaciale, vallivi, di

sbarramento, carsici, di frana ecc.

Alcuni laghi hanno a monte grandiosi bacini di raccolta delle acque piovane,

per cui la portata dei loro emissari è copiosa. Altri invece hanno

bacini limitati e conseguentemente la portata dei loro emissari è

esigua. Ciò ha importanza per l'efficienza del ricambio dell'acqua.

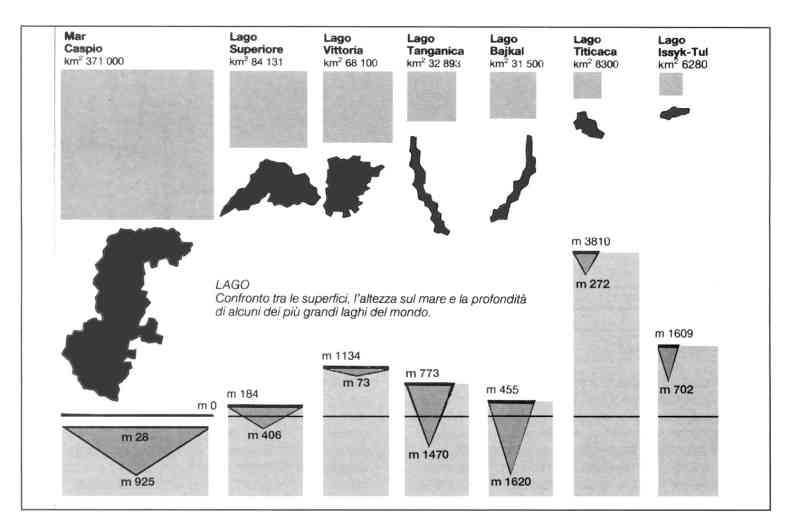

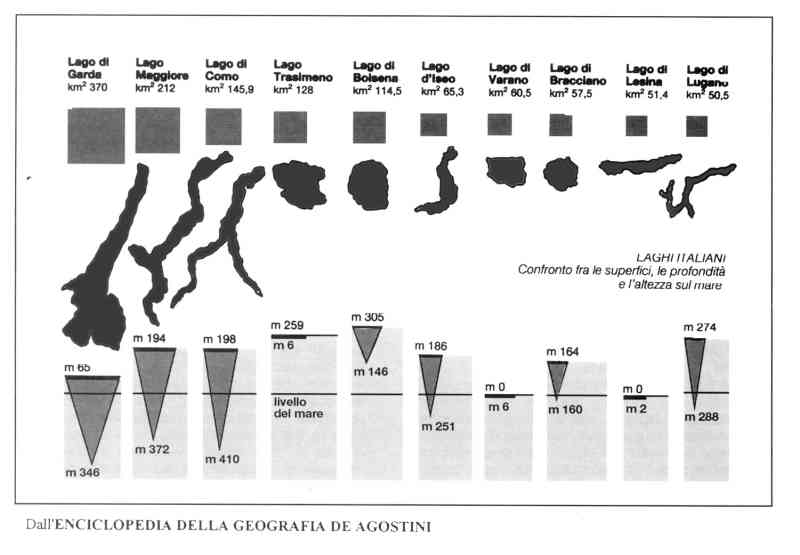

La dimensione e la forma sono estremamente variabili, come si può

osservare nell’unita rappresentazione schematica. Altri fattori

di rilievo sono la natura delle rocce del bacino, la composizione chimica

dell’acqua, la struttura dell'ecosistema, ecc.

L'ubicazione geografica determina in buona parte il comportamento fisico

dei laghi: quelli del nord Europa durante l’inverno sono congelati

in superficie e non possono, in quel periodo, scambiare ossigeno con l’aria,

quelli tropicali hanno uno strato superficiale molto caldo che, galleggiando

sugli strati più profondi, ostacola il rimescolamento e l'ossigenazione

al fondo.

Nei laghi alpini i livelli d'acqua più alti si verificano nella

tarda primavera o in estate, quando si sciolgono le nevi, nell’Italia

centrale invece si verificano in inverno, quando abbonda la pioggia.

Vi sono conche formate da rocce impermeabili, che delimitano nettamente

il contorno del lago, altre invece, come quelle di origine vulcanica,

sono porose e permeabili per cui il lago può rappresentare la parte

affiorante di un acquifero di dimensioni superiori (Bolsena). In questi

casi sono frequenti entrate ed uscite sommerse di acqua.

La Regione Lazio ha un interessante campionario di laghi di origine vulcanica

(Mezzano, Bolsena, Vico, Monterosi, Bracciano, Martignano, Albano, Nemi),

molto caratteristici nel contesto europeo. Fra questi, nella Provincia

di Viterbo troviamo il lago di Vico la cui conca è una caldera,

il lago di Bolsena la cui conca è una depressione tettonica molto

complessa formata da più caldere, i laghi di Mezzano e Monterosi

le cui conche sono crateri esplosi.

La media delle precipitazioni che cadono annualmente sull'Italia è

di un metro e di uguale misura è l’evaporazione. Ciò

significa che le piogge che cadono direttamente sui nostri specchi

lacustri ripristinano mediamente solo le perdite per evaporazione. L’acqua

in eccesso, quella che defluisce dal fiume emissario, equivale grosso

modo all’apporto proveniente dal bacino, per cui, i laghi alimentati

da estesi bacini, come quelli alpini, hanno emissari di grande portata,

invece i laghi alimentati da piccoli bacini, come quelli di origine vulcanica,

hanno portate esigue.

Ad esempio, chi è stato a Zurigo ricorderà l’impressionante

dimensione dell’emissario Limat che attraversa la città.

Confrontando la sua portata con quella dell'emissario Marta del lago di

Bolsena (foto a pagina 23), si trarranno utili riflessioni sulla grande

diversità di comportamento fra laghi alpini e vulcanici.

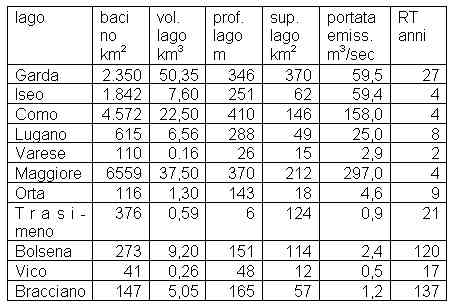

La tabella che segue indica le principali caratteristiche idrologiche

dei maggiori laghi italiani. In essa RT indica il “tempo di ricambio”,

che è il numero di anni che impiegherebbe l’emissario per

far defluire un volume d’acqua pari al volume del lago. Le portate

dell'emissario ed i tempi di ricambio si riferiscono agli anni 60: non

sono più attuali a causa dei crescenti prelievi idrici a monte. Infatti, la portata del Marta, che era di 2,4 m3/sec alla fine

degli anni 60, è diminuita a meno di 1 m3/sec, per cui il tempo

di ricambio è aumentato a oltre 400 anni.

monte. Infatti, la portata del Marta, che era di 2,4 m3/sec alla fine

degli anni 60, è diminuita a meno di 1 m3/sec, per cui il tempo

di ricambio è aumentato a oltre 400 anni.

Il tempo di ricambio è un indice della capacità del lago

di smaltire attraverso l’emissario parte degli inquinanti che giungono

dal bacino, ma un ricambio rapido non garantisce da solo un buono stato

del lago. Com'è facile intuire, se il ricambio è effettuato

con acqua più pulita di quella del lago, il risultato è

vantaggioso, in caso contrario è dannoso.

Un esempio eclatante è dato dal lago giapponese Kasumigaura che,

malgrado abbia un tempo di ricambio rapidissimo, di soli 200 giorni, è

verde e maleodorante a causa del grave stato di eutrofia in cui si trova.

Ciò è dovuto all’acqua che lo alimenta, inquinata

dai fertilizzanti agricoli abbondantemente usati nelle circostanti risaie.

Altri laghi invece, il cui ricambio avviene con acqua pura, proveniente

ad esempio dallo scioglimento di neve e ghiacciai, non possono che trarre

vantaggio da un ricambio rapido.

Nelle pagine che seguono esamineremo singolarmente i diversi fattori che

intervengono nel bilancio idrologico del lago di Bolsena.